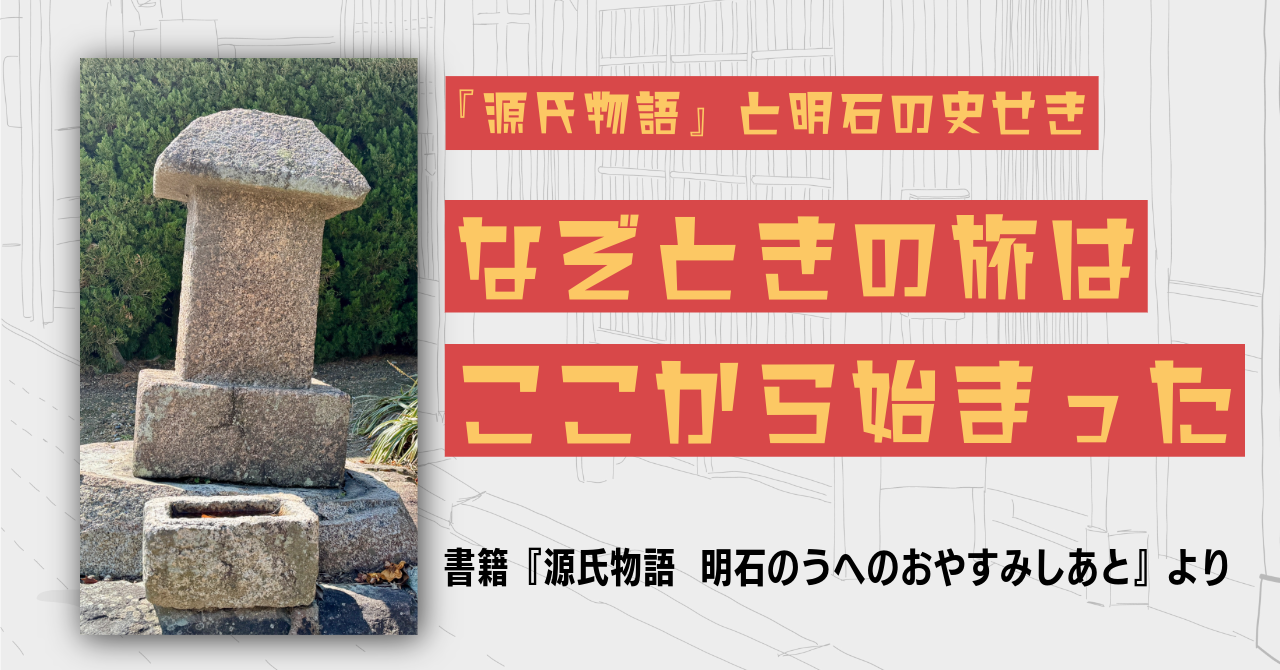

なぞ解きの旅はここから始まった〜連載01:なぞとき『源氏物語と明石の史せき』

【連載始めました】

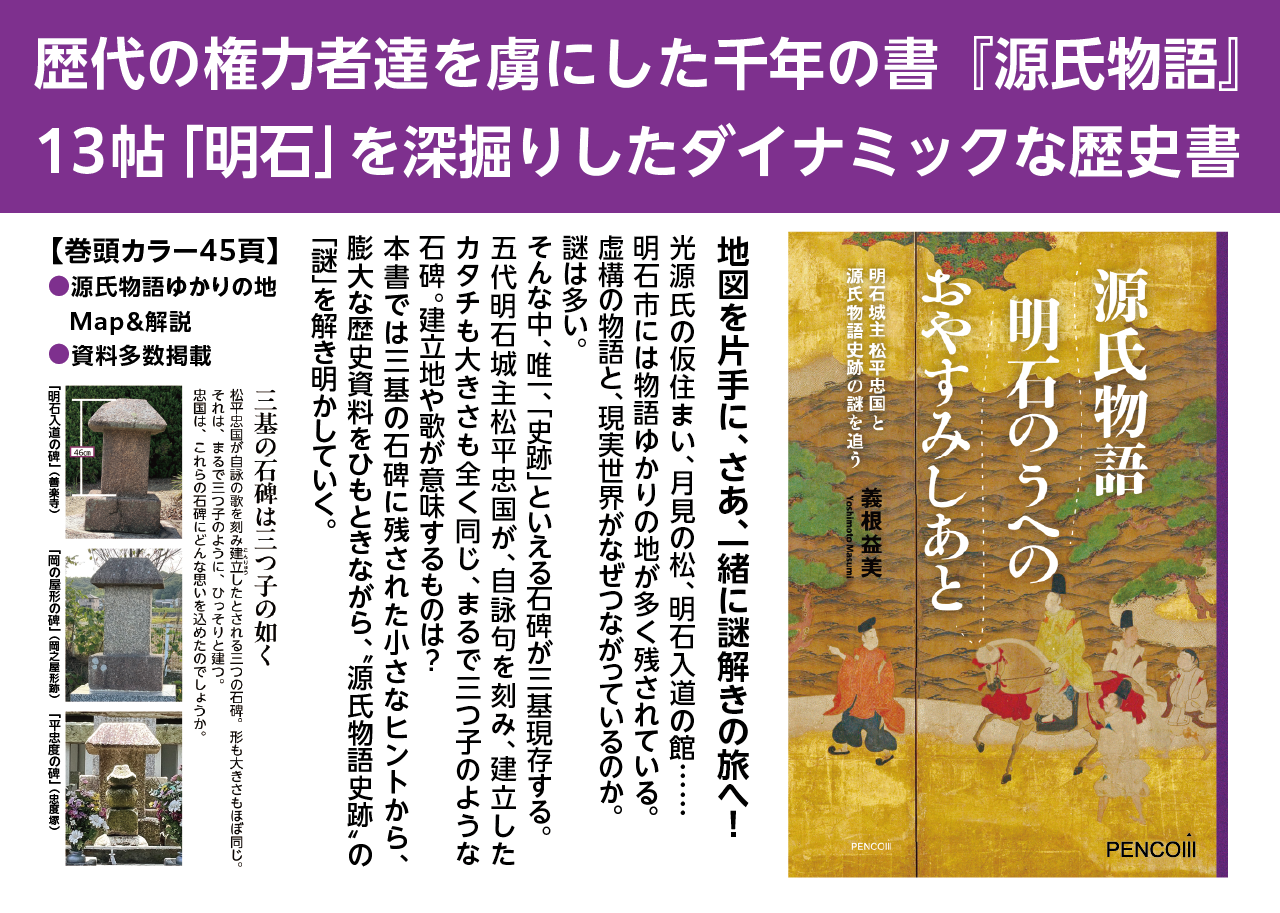

本連載は、『源氏物語 明石のうへのおやすみしあと』〜明石城主 松平忠国と物語史跡の謎を追う〜(著:義根益美、刊:ペンコム)より、源氏物語と明石の史跡についてわかりやすく解説するweb版として再編集しお届けいたします。

一基の石碑から、明石に残る『源氏物語』史跡の謎を訪ねる旅が始まりました

日本最古とも伝わる長編小説『源氏物語』は、平安時代中期、紫式部によって書かれ、日本だけでなく世界30カ国以上の言語に翻訳されています。

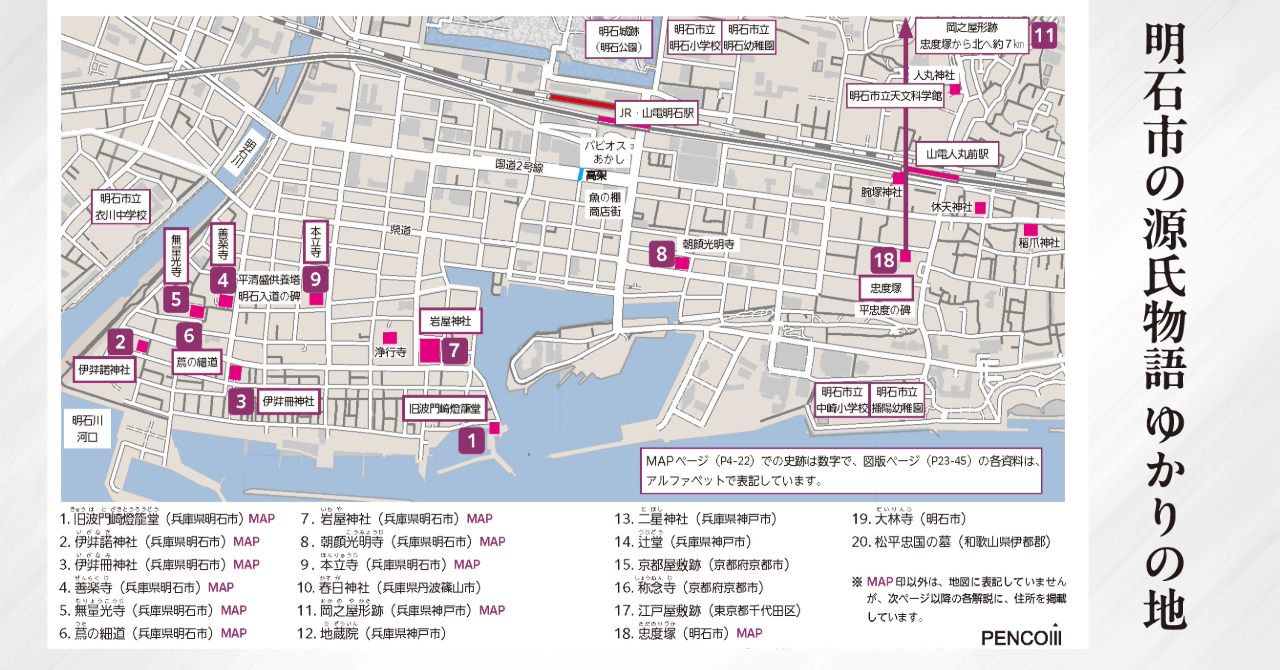

江戸時代に明石藩領だった地域には、1650年代に明石城主だった松平忠国が建てたとされる石碑や、浜の館(明石入道の住まい)、源氏屋敷(光源氏が仮住まい)、岡辺の宿(明石の君の住まい)、蔦の細道(光源氏が岡辺の宿に住んでいる明石の君を訪ねるために通ったとされる小路)、光源氏月見の池や月見の松など、『源氏物語』にちなむ史跡やいわれのある場所がいくつもあります。

確かに現在では、全国各地に、物語や映画などの舞台になったところにモニュメントがあふれていて、その作品にゆかりの地であることを示すものがあるのを、私たちは当然のことのように受け止めています。

ところが、全国にある『源氏物語』関連の記念碑や史跡は、『源氏物語』の成立千年を記念して行われた事業「源氏物語千年紀」(2008年)を契機として作られたものが多く、忠国の石碑のように、江戸時代にまで遡れる〝『源氏物語』ゆかりの史跡〟は、そう多くありません。

何よりも、城主が自詠歌を刻んだ石碑を建立したという事例は、他地域には見当たりません。

極めて特異な事例です。

明石市では、石碑を建てた「第5代明石城主 松平山城守忠国が文学好きな殿様だったから」とゆかりの地誕生の理由をPRしていますが、これだけでは説明がつかない、極めて異例の史跡といえます。

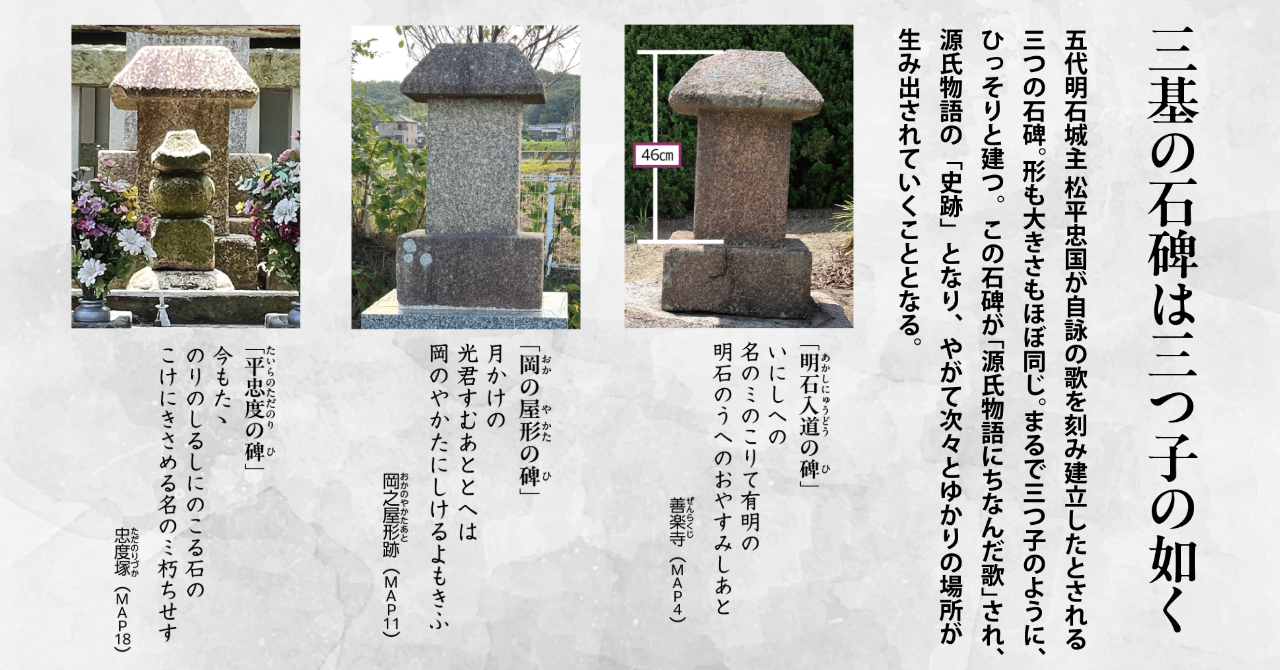

三基の石碑は三つ子のようにーなぞときの旅はここから始まった

5代明石城主松平忠国が、自詠の歌を刻み建立したとされる3つの石碑が残っています。

形も大きさもほぼ同じ。まるで三つ子のようです。

この石碑に刻まれた歌が『源氏物語』を詠ったものとされ、江戸時代から源氏物語の「史跡」と知られるようになり、やがて次々とゆかりの場所が生み出されていくことになるのです。

忠国が、明石城主時代に建てたとされる三つの石碑に刻んだ自詠の歌は、次の三首です。

いにしへの名のミのこりて有明の 明石のうへのおやすみしあと

月かけの光君すむあととへは 岡のやかたにしけるよもきふ

今もたゝのりのしるしにのこる石の こけにきさめる名のミ朽ちせす

一首めは、「明石のうへのおやすみしあと」から明石の上の親、つまり明石入道の館(たち)を想定した「明石入道の碑」とされ、二首めは、「岡のやかた」から明石の上のすまいがあった場所を想定した「岡の屋形の碑」とされています。

三首めは、忠度塚に建立した石碑に刻んだとされる自詠歌で、平忠度(たいらのただのり)を詠(うた)っていますから『源氏物語』関連ではないのですが、三基の石碑は三つ子の如く、全く同じ大きさで同じ形であることから、同時期に設置されたものと見て間違いないでしょう。

『源氏物語』ゆかりの歌? 石碑と自詠歌に込められた謎

これらの石碑は、現在、「歌碑」と解釈されています。

忠国が自詠の歌を刻み建立したとされるからですが、現在、文字は判読できませんし、刻まれていたという形跡すら確認することができません。

そして、「歌碑」というよりも「墓石」のような形をしています。

「明石入道の碑」は、善楽寺というお寺の境内にあって、ガラスのカップに入った日本酒が供えられていることがあります。檀家(だんか)の方々は「よくわからないけど、一緒にお参りしている」と、教えてくれました。

忠国の歌もまた、どこか悲哀を帯びています。私たちがもっている「大長編恋愛物語」という『源氏物語』のイメージと一致しません。

なぜ、忠国は、このような歌の組み合わせの石碑を、城下町の東端(明石入道の碑=善楽寺)と城下町に近い大蔵谷村(おおくらだにむら、平忠度の碑=忠度塚)、そして明石川の支流である櫨谷川(はせたにがわ)をさかのぼっていった松本村(現神戸市西区櫨谷町松本、岡の屋形の碑)に、建立したのだろう……

明石城主 忠国と『源氏物語』の謎

一般的に明石にある『源氏物語』関連史跡はすべて、「文学好きの殿様」、「なかでも『源氏物語』が大好きだった」忠国が作った、とされています。

本当に、そうなのだろうか。

では忠国は、いつ、どこで、どのようにして『源氏物語』の知識を深めたのだろう……

明石城主だった時代は晩年の十年間なので、他地域に例を見ない石碑の建立は、忠国にとって大名としての人生の総括、最後の大仕事という意味があったのではないだろうか……

そもそも松平山城守忠国とは、どんな一生を過ごした人だったのだろう……。

さあ、『源氏物語と明石の史せき』なぞときの旅へ

本書では、数々の資料をもとに、次の3章で多くの謎を解き明かしていきます。

なぜ、紫式部は『源氏物語』に明石の巻を書いたのか、そもそも「明石」とはどういうストーリーなのか、明石の君はどのように描かれているのか、の謎を追う「第一章 古典文学と明石」、

「第二章 松平忠国の経歴と人物像」では、これまで、資料が少なく謎多き城主と言われ続けた松平忠国の人物像を追います。本書執筆の過程で明石初の新資料も続々発見❗独自の視点で徹底分析していきます。

そして、「第三章 源氏物語と明石」では、忠国が建てた石碑や、今残る「源氏物語ゆかりの史跡」の謎を、緻密な資料比較で分析していきます。

「源氏物語と明石の史せき」と忠国の関係を追い求める旅は、思っていた以上に長旅になりました。

たくさんの謎を「解き明かし」ていく作業は、思いのほか困難でしたが、忠国さんが後ろに立って見守っている、という不思議な感覚が常にありました。

さあ、謎解きのはじまりです。

本書を片手に、一緒に旅に出かけましょう。

源氏物語 明石のうへの おやすみしあと-明石城主松平忠国と源氏物語史跡の謎を追う

¥2,200

江戸初期に建立された「明石入道の碑」を手がかりに、旧明石藩領に次々と誕生した『源氏物語』ゆかりの地の謎を解き明かす歴史探究の一冊

在庫10 個

源氏物語 ゆかりの地を歩く 巻頭カラーMap。明石初 新資料も続々!巻頭カラー図版で解説。難しい漢字にはルビ付き

本書の制作過程では、これまで明石市では、資料が残っていないとされてきた明石5代城主 松平忠国に関する新資料も続々発見。巻頭カラーページにて解説しています。また、難しい漢字には、ルビを付けました。

源氏物語を知らなくても、本書を読みながら、ゆかりの地を歩けば、文学と歴史が楽しめます。

ぜひ、『源氏物語』明石のゆかりの地を歩いてみませんか。

「主な内容」

巻頭カラー 松平忠国と源氏物語 ゆかりの地を歩く Map&図版

第一章

古典文学と明石紫式部はなぜ、『源氏物語』に明石の巻を書いたのか

第二章

松平忠国の経歴と人物像─松平忠国とはどんな人物だったのか

第三章

『源氏物語』と明石忠国はなぜ、石碑を建てたのか。「文学遺跡」との関係は

巻末には総索引があります。

著者プロフィール

・著者・義根益美(よしもと ますみ)

日本近世史を中心に研究。自治体の市史編さん、神戸文学館学芸員などを経て、時代や分野に関係なく幅広く様々な資料と向き合ってきた。現在は地域に残されている資料や博物館所蔵資料の整理・調査・研究に従事し、博物館発行の図録や学会誌に解説や研究発表を続けている。「資料に忠実に」がモットー。神戸女子大学大学院文学研究科後期博士課程中途退学。兵庫県明石市在住。

書籍情報

・書 名:『源氏物語 明石のうへのおやすみしあと』

〜明石城主 松平忠国と物語史跡の謎を追う〜

・目次

「第一章 古典文学と明石」

なぜ、紫式部は『源氏物語』に明石の巻を書いたのか、を追う

「第二章 松平忠国の経歴と人物像」

松平忠国とはどんな人物だったのか、を追う

「第三章 源氏物語と明石」

忠国が建てた石碑の意味や、今残る「文学遺跡」との関係を追う

・著 者:義根 益美(よしもと ますみ)

・発売日:2024年12月5日

・価 格: 2,200円(本体2,000円+税10%)

・判 型:四六判(横127mm×縦188mm×厚さ20mm)

・ページ数:278ページ

・ISBN: 978-4-295-41023-2

・Cコード:C2021

・発 行:株式会社ペンコム

・発 売:株式会社インプレス

書籍情報 https://pencom.co.jp/product/20241205

会社概要

商号 :株式会社ペンコム

代表者:代表取締役 増田 幸美

所在地:兵庫県明石市人丸町2番19号

設立 :2010年12月24日

URL :https://pencom.co.jp/